Kurze Zusammenfassung

In diesem Gespräch zwischen Florian Krumpöck und Peter Sloterdijk im Nikolaus Harnoncourt Zentrum geht es um das Thema "investigatives Singen und der poetische Beweis". Sie diskutieren, was Singen bedeutet, die Rolle von Emotionen und Empfindungen im Gesang, und die Unterscheidung zwischen Klage und Jubel als musikalische Grundformen. Des Weiteren wird die Bedeutung von Wahrheit und Echtheit im künstlerischen Ausdruck sowie die therapeutische Funktion von Musik untersucht. Abschließend wird die Frage aufgeworfen, ob Musik etwas für Feiglinge ist.

- Investigatives Singen als Verknüpfung von Analyse und musikalischer Performance.

- Die Bedeutung von Emotionen und Empfindungen im Gesang.

- Klage und Jubel als musikalische Grundformen.

- Die therapeutische Funktion von Musik.

- Musik als etwas, das Mut erfordert.

Begrüßung und Einführung

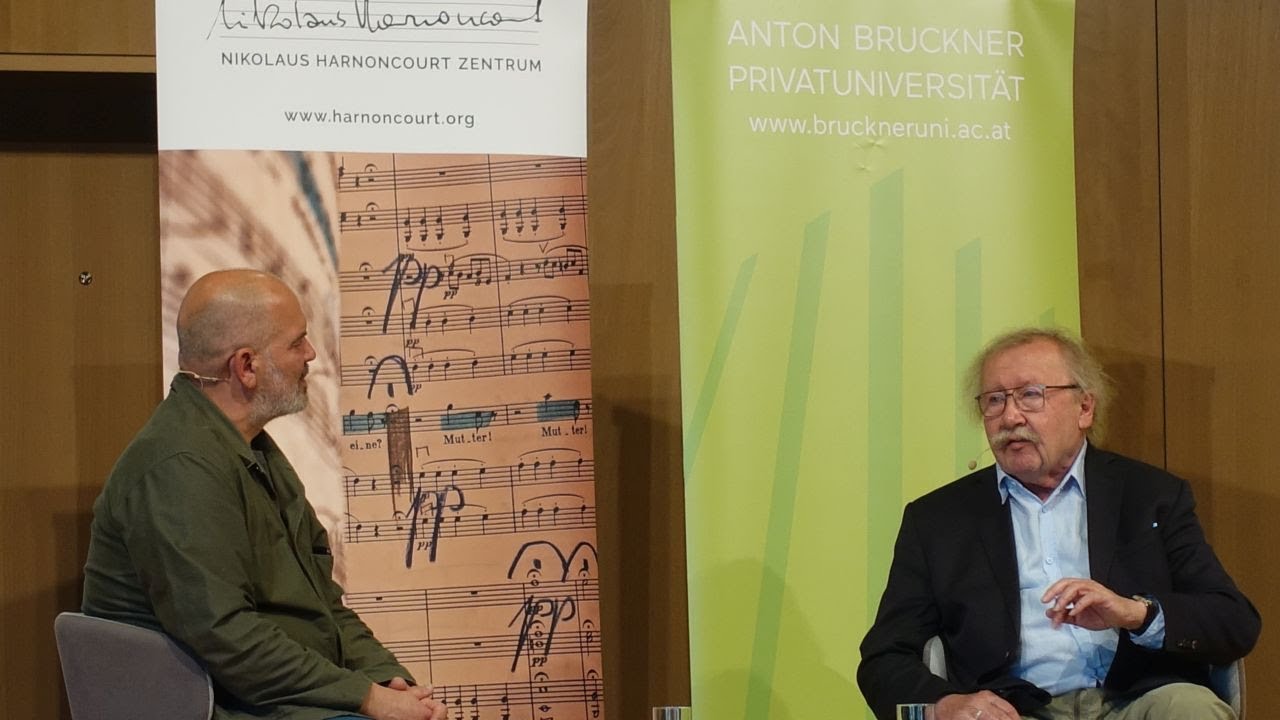

Florian Krumpöck begrüßt die Anwesenden und die Online-Zuschauer zur Werkstatt des Nikolaus Harnoncourt Zentrums in St. Orgen im Attergau. Er freut sich besonders über den Besuch von Peter Sloterdijk und dessen Frau. Krumpöck erklärt, dass der Titel "investigatives Singen" aus einem E-Mail von Beatrice entstand, in dem Sloterdijks Interesse an diesem Thema erwähnt wurde. Er äußert seine Neugierde und bittet Sloterdijk, den Begriff des investigativen Singens zu erläutern.

Was ist investigatives Singen?

Peter Sloterdijk erklärt, dass investigatives Singen aus der Erfahrung entstanden ist, mit Musikern auf der Bühne zu stehen. Er schätzt Konzerte mit Unterbrechungen und Proben, da diese eine Analyse der musikalischen Performance ermöglichen. Sloterdijk empfindet Proben als angenehmer, da man die Musiker unterbrechen und das Zögern vor dem Ton als kostbaren Moment erleben kann. Er erinnert sich an ein Gesprächskonzert über die Heroiker mit dem Orchester in Bonn, bei dem sie dem Publikum die Eröffnungsschläge der Eroica erklärten und so das Gehör des Publikums veränderten. Sloterdijk zitierte Nietzsche, um eine mentale Voreinstimmung für das Hören der Heroica zu schaffen. Er kritisiert, dass man oft zu unvorbereitet in die Musik geht und sie nur im Modus der akustischen Duldsamkeit hört, was besonders bei der großen romantischen Musik des 19. Jahrhunderts nicht angemessen ist.

Musik im 18. Jahrhundert vs. heutige Aufführungspraxis

Krumpöck wirft die Frage auf, ob es einen Unterschied macht, dass Musik im 18. Jahrhundert möglicherweise anders gemeint war, als sie heute aufgeführt wird. Sloterdijk antwortet, dass es eine Paradoxie unserer Zeit ist, dass wir alte Musik mit dem Ohr des 20. Jahrhunderts hören und die Wünsche der Komponisten mit den Mitteln der Gegenwart erfüllen. Er betont, dass Harnoncourts Funktion außerordentlich war, da er die Musikgeschichte um einige Jahrhunderte tiefer angelegt hat. Krumpöck lenkt das Gespräch zurück zur Frage nach dem investigativen Singen und fragt, was "investigativ" in diesem Zusammenhang bedeutet.

Was heißt Singen?

Sloterdijk leitet mit einer Analogie zu Heideggers Frage "Was heißt Denken?" ein, um die Frage "Was heißt Singen?" zu untersuchen. Krumpöck gesteht, dass er sich vor dieser Frage gefürchtet hat. Er weicht der Frage zunächst aus, indem er sagt, er könne nicht sagen, was Singen ist, sondern nur singen, was Singen ist. Er beschreibt Singen als eine Äußerungsform, die anders ist als Sprache, als das klingende Wort, das sich nicht durch eine andere Disziplin beschreiben lässt. Krumpöck versucht, die Frage ähnlich wie Sloterdijk zu beantworten, indem er sagt, dass Singen Ausdruck von Empfindung ist. Der Sänger sucht die Resonanz eines Textes in sich und berichtet von dieser Empfindung in Musik. Er vergleicht dies mit Kleists Beschreibung der allmählichen Verfertigung des Gedankens während des Sprechens und spricht von der allmählichen Verfertigung der Empfindung während des Singens. Krumpöck fragt Sloterdijk, wie er Denken empfindet.

Die Empfindung des Denkens und die Rolle der Wahrheit

Sloterdijk erklärt, dass Denken sich selbst nicht empfindet, außer im Moment der Überraschung oder im Modus der Evidenz. Er beschreibt das Gefühl, die Wahrheit zu sagen, als ein schwebendes Ausrufezeichen, das bei jeder Silbe mitwandert. Sloterdijk glaubt, dass es beim Singen auch ein Element von Recht haben wollen gibt. Krumpöck stimmt zu, dass dies ein Aspekt des Berufs ist. Er glaubt, dass Sänger, wenn sie gut sein wollen, wirklich daran glauben müssen, was sie singen. Krumpöck betont, dass er sich Texte und Musik aussucht, zu denen er eine starke Empfindung hat und mit dem, was er singt, Recht haben will.

Echtheit im Gesang und die Illusion des Echten

Sloterdijk erinnert sich an Schlagersänger wie Peter Alexander, deren plötzliche Echtheit er immer misstraut hat. Er erwähnt Brechts Versuch, ein neues Schauspiel zu kreieren, indem er den Schauspieler von seiner Rolle trennt. Sloterdijk betont, dass dies für die Oper und das Lied eine falsche Einstellung wäre, es sei denn, man möchte parodieren. Krumpöck diskutiert, ob es überhaupt machbar ist, im Moment wirklich in Empfindung und etwas Echtem zu sein. Er glaubt, dass die Illusion des Echten, die man als Sänger so stark meint, eine gewisse Realität in sich trägt. Krumpöck singt aus Identifikation und ist ein Verfechter des "Ich-Singens". Er glaubt, dass es wichtig ist, dass der Sänger sich mit dem Text identifiziert und seine eigene Empfindung einbringt.

Grundempfindungen des Singens: Klage und Jubel

Sloterdijk nimmt die Frage "Was heißt Singen?" wieder auf und spricht von den Grundempfindungen, aus denen die Geste des Singens entsteht. Er sagt, dass es Grundstimmungen gibt, die entweder einen Mangel oder ein Zuviel ausdrücken. Sloterdijk glaubt, dass das Gefühl des Mangels in der musikalischen Grundform der Klage gegeben ist. Er sagt, dass es im Grunde nur zwei Möglichkeiten gibt: entweder die Klage oder der Jubel. Alles dazwischen ist Gerede. Krumpöck findet dies eine sehr romantische Auffassung. Er zitiert Heinrich Heine, der in seinem Gedicht "Atlas" von der Pose des romantischen Dichters oder Künstlers spricht, der entweder alles überschwänglich oder elend ist und aus beidem seine Kunst schöpft.

Trotz, Bericht und die Wurzeln des Singens

Sloterdijk ergänzt den Trotz als dritte Grundpose, die im Promethäismus oder in der Winterreise vorkommt. Krumpöck fragt, wo der Bericht in dieser Zweigliederung von Zuviel oder Zuwenig ist. Er fragt nach der Haltung des Singens, die davon handelt, dass man auf eine Bühne geht und eine Geschichte erzählt. Krumpöck glaubt, dass dies auch eine tiefe und alte Wurzel des Singens ist. Sloterdijk führt dies zurück zu den altältesten Anfängen der rapsodischen Gesangskultur, die Sprechgesang ist. Er erklärt, dass diese versgebundene große Erzählung in einem halbmusikalischen Ton gesungen wurde und die Musik den Mythos transportiert.

Sprechgesang vs. Ausdrucksmusik und die Funktion der Musik

Krumpöck fragt nach der Unterscheidung zwischen Sprechgesang und Ausdrucksmusik. Sloterdijk erklärt, dass Sprechgesang in der Literatur bei Schönberg im 20. Jahrhundert wieder auftaucht. Er fragt, ob dies begrifflich mit der musikalischen Berichterstattung aus der Antike verbunden ist. Sloterdijk glaubt, dass dies Quellen für verschiedene Gattungen waren. Er erklärt, dass in der neueren Oper die Differenz zwischen Palando-Passagen und Arien sehr deutlich ausgeprägt ist und eine sprechgesangliche Komponente dabei ist. Sloterdijk erklärt, dass die Arie einen Augenblick der Verlangsamung bringt und eine Insel der musikalischen Seligkeit darstellt, in der die Zeit stillsteht und eine Meditation der Situation ausgeführt wird.

Rezitativ und die Empfindung des Denkens

Krumpöck erwähnt das Rezitativ als essentiellen Teil der Oper, besonders im Barock bis Mozart. Er betont, dass Nikolaus Harnoncourt immer darauf geachtet hat, dass das Rezitativ frei ist, um so nah wie möglich an das Sprechen heranzukommen. Krumpöck kehrt zurück zum Thema Denken und die Empfindung des Denkens. Er fragt, was die Wahrheit beweist und worin die Empfindung liegt, dass etwas standhalten wird. Krumpöck fragt, ob ein Gedanke schon ein fertiger Satz ist, den man aufschreiben kann und sich dann am Ausrufezeichensmoment erfreut.

Innere Zustände des Denkens und die Suche nach Begründungen

Sloterdijk erklärt, dass es eine ganze Skala von inneren Zuständen des Denkens gibt. Normalerweise findet ein permanentes Geplaudere im Gehirn statt, das in Form eines inneren Monologes oder Polyloges weiterströmt. Er erwähnt Schnitzler und andere Autoren, die den inneren Monolog zu einer eigenen Kunstform erhoben haben. Sloterdijk erklärt, dass der Begriff des Denkens, wenn er näher an die philosophische und wissenschaftliche Szene heranrückt, unter der Frage steht, ob das, was man sagt, wahr ist. Dann ist das Denken die Suche nach den Begründungen für etwas, was man schon empfindet.

Autohypnotische Funktionen des Denkens und die Sprechakttheorie

Sloterdijk erklärt, dass man am Ende so denken will, dass man sich selbst Recht gibt, was eine trügerische Aktion ist. Er zitiert Nietzsche, der von einem kleinen inneren Dialog spricht, in dem das Gedächtnis und der Stolz miteinander ringen. Sloterdijk erklärt, dass im strengeren Sinn nur die Funktionen als Denken zu bezeichnen sind, die bei der Arbeiterbegründung oder bei der Suche nach Axiomen gebraucht werden. Er erwähnt Wittgenstein und seinen Satz "Die Welt ist alles, was der Fall ist" und erklärt, warum dieser Satz nicht richtig sein kann. Sloterdijk erklärt, dass Wittgenstein später die Wende zur Sprechakttheorie vollzogen hat, wo die Sätze in Lebenshandlungen eingebettet werden.

Singen als Ausdruck von Frage, Klage und Jubel

Sloterdijk schlägt vor, dass man dies auch für die Musik machen kann. Er sagt, dass man frei nach Wittgenstein sagen kann: "Worüber man nicht sprechen kann, darüber kann man singen." Sloterdijk betont, dass Singen nicht das Aufstellen von Aussagesätzen ist, sondern das Fragen, Kagen und Jubeln. Er bricht eine Lanze für das Jammern und betont, dass das musikalische Jammern zu den wertvollsten Dingen gehört, die die Menschheit hervorgebracht hat. Sloterdijk zitiert Rilke und Schiller, um die Bedeutung der Klage zu unterstreichen.

Jammern als Beruf und die Philosophie Schopenhauers

Krumpöck fragt, ob er in seinem Beruf jammern darf und ob er ein stellvertretender Jammerer ist. Er empfindet sein Tun als öffentlicher Bekenner, der stellvertretend für all die Menschen im Publikum ihre Menschlichkeit bekennt. Sloterdijk stimmt zu und sagt, dass er ein Profijammerer ist. Er erklärt, dass Schopenhauer die Musik als das Ertönen des Weltgrundes selber in einer unbegrifflichen Form sieht. Sloterdijk betont, dass die Musik die Verluste des Lebens anklagt und darüber klagt, dass es aus der Verlegenheit des Daseins gar nicht heraus kann.

Das Jammerverbot und die Funktion des Klageausdrucks in der Musik

Sloterdijk erklärt, dass selbstmitleidiges Jammern im Alltäglichen keinen guten Platz hat, aber im Zitat etwas anderes ist. Er betont, dass Menschen nicht gerne die Jammer anderer hören, weil sie überzeugt sind, dass sie mehr zu jammern hätten. Sloterdijk erwähnt das Jammerverbot in der Sowjetunion und betont die Funktion des Klageausdrucks in der Musik. Er erklärt, dass die Geschichte der Oper mit der Übertreibung beginnt und zitiert Orpheus, der den direkten Weg von der Klage zur absoluten Hyperbel einschlägt.

Die therapeutische Funktion der Klage und die Inspiration der Dichter

Krumpöck fragt, worin die therapeutische Funktion der Klage liegt. Sloterdijk zitiert Goethe und betont, dass die Dichtung immer Anspruch auf Inspiration erhoben hat. Er kritisiert die zweite Wittgenstein-Theorie, weil sie das Geplappere rechtfertigt und das große, entscheidende Wort ausschließt. Sloterdijk erklärt, dass die Dichter der Antike Inspiration für sich reklamiert haben, weil sie sagen, dass das, was sie sagen, nicht von dem Gerede der Weiber am Brunnen oder der Händler auf dem Markt kommt, sondern von oben.

Die Notwendigkeit des Gehörs für das wahre Wort und die Ausnahme der Sprache

Krumpöck fragt, ob wir heute noch Apollo und die Musen brauchen. Sloterdijk antwortet, dass wir das nicht brauchen, aber wir nach wie vor das Gehör für den Unterschied zwischen dem Gerede und dem wahren Wort brauchen. Er betont, dass wir zur Einebnung dieser Differenz neigen, aber hören müssen, dass es Unterschiede gibt. Sloterdijk zitiert Hölderlin und Benn, um zu zeigen, dass es einen Unterschied zwischen Konversation und Poesie gibt.

Qualitätsjammern und die autotherapeutische Wirkung des Singens

Krumpöck fragt, ob Sloterdijk sich auch als Qualitätsjammer in seiner Arbeit empfindet. Sloterdijk bejaht dies und erzählt, dass er zu Hause meistens in trauriger Stimmung singt. Krumpöck fragt, was er singt. Sloterdijk antwortet, dass er Lieder über die Heimat und den Verlust singt. Er betont, dass es ihm danach gleich besser geht. Sloterdijk erklärt, dass dies eine autotherapeutische Wirkung hat.

Der Jubel als musikalische Grundstimmung und die Dankbarkeit für sich selbst

Sloterdijk erklärt, dass sie nun zur zweiten wichtigen Aufgabe kommen müssen, nämlich den Jubel als musikalische Grundstimmung zu verteidigen. Er betont, dass es das Hochgefühl gibt und dass die Euphorie ihre eigene Musik hat. Sloterdijk zitiert Nietzsche, der sagt, dass man dankbar für sich selbst ist und dafür einen Gott braucht. Er erklärt, dass dieser Selbstbezug durch das Hochgefühl entsteht, wo man so nahe bei den Göttern ist.

Der Jubel in der Musik und die Erfahrung des Weihnachtsoratoriums

Krumpöck fragt nach einem Beispiel für das Jubelnde in der Musik. Sloterdijk antwortet, dass jeder, der den ersten Teil des Weihnachtsoratoriums von Bach im Ohr hat, weiß, was Jubel ist. Er betont, dass das Jubeln und Lobpreisen Gottes ein großes Thema ist. Sloterdijk erzählt von seiner Erfahrung im Kirchenchor, als er zum ersten Mal mit dem Orchester gemeinsam probte und eine dimensionale Explosion erlebte. Er erklärt, dass dies für ihn die Urszene musikalischen Jubelerfahrung war.

Die Trauer in Dur und die chorische Angelegenheit des Jubels

Sloterdijk erklärt, dass selbst solche Worte wie "Frau Locken" dann ernsthaft gesungen werden können. Er betont, dass bei Schubert in seinen Durstücken noch trauriger ist, als wenn er die Klagetonarten verwendet. Sloterdijk erklärt, dass die Trauer eher die Sache des Solisten ist, während der Jubel eine mehr chorische Angelegenheit ist. Er betont, dass das Alleinjubeln suspekt ist und dass es mehr Gruppen sind, die sich selbst affirmieren.

Die Objektlosigkeit des Jubels und die Triumpho in der Barockmusik

Krumpöck fragt, ob der Jubel, der in der Musik ausgedrückt wird, an eine Gottheit oder einen Monarchen gerichtet ist oder ein stellvertretender Jubel für eine persönliche Kondition ist. Sloterdijk erklärt, dass Jubel als objektlose Tätigkeit möglich ist, aber dann einen Zug zur Selbstbefriedigung hat. Er betont, dass die ganze Barockmusik von der Triumpho geprägt ist und dass ohne das Hochgefühl des Hofes und der gehobenen Gesellschaft diese jubilatorische Tonart nicht gegeben ist.

Massenjubel und die Verachtung der Einsamen

Krumpöck erwähnt das Lied "We are the Champions" von Queen und fragt, ob es einen Unterschied zwischen dem Massenjubel und dem persönlichen Jubel gibt. Sloterdijk erklärt, dass sich die Geister an dieser Frage scheiden und dass die Jammerer im Augenblick dieses Massenjubels ihre Einsamkeit doppelt spüren. Er betont, dass die Versuchung, mit Verachtung auf den Gesang zu reagieren, sehr groß ist. Sloterdijk erklärt, dass auch die Moderne diese Differenz zwischen den Jubelnden und den Trauernden kennt und dass der Jubler einsam sein kann.

Geheimer Jubel und die Frage nach dem Profanen im Affekt

Sloterdijk erklärt, dass es beim Goethe einen geheimen Jubel gibt, der sich überhaupt nicht äußert. Krumpöck fragt, ob es einen Unterschied zwischen der Träne bei der Schlagerparade und der Träne gibt, wenn er alleine im Gang "Dichterliebe" von Schumann vor sich hin singt. Er fragt, ob es etwas Profanes im Affekt gibt. Sloterdijk glaubt nicht, dass es das Profane ist, sondern dass es das Erhabene in den Massenszenen gibt, das sich zur Rührung wandelt.

Die chorische Subjektivität und die Entgrenzung im Massenjubel

Sloterdijk erklärt, dass es erhaben wird, wenn man plötzlich merkt, dass Tausende mitsingen können. Er betont, dass es dann der Übergang in diese chorische Subjektivität ist, wo man plötzlich entgrenzt wird und eine Rührung entsteht. Sloterdijk erklärt, dass es eine Erziehungsfrage ist, in welcher Abstufung von Raffinement wir uns bewegen, wodurch wir berührt sind. Er betont, dass es Situationen gibt, wo Menschen die Massensituation geradezu suchen, um solche Entgrenzungen zu erleben.

Die Vereinigung im Nervenkommunismus und das Winken von Loge zu Loge

Sloterdijk erklärt, dass es so etwas wie eine Vereinigung hinter der Gesellschaft gibt, wo die Vereinigten in einer Art Nervenkommunismus miteinander vernetzt sind. Er betont, dass diese sich dann vielleicht hin und wieder in der Oper treffen und sich von Loge zu Loge zuwinken. Krumpöck fragt, ob sie auch ihrem Publikum zuwinken wollen. Er bedauert, dass Sloterdijk sich vorgenommen hat, heute nicht zu singen.

Das Erhabene und die Erinnerung an den Tod

Krumpöck fragt, wodurch sich das Erhabene ergibt, wenn es in jedem Kontext abbildbar ist. Sloterdijk erklärt, dass das Erhabene in seiner strengen Definition das ist, was den Einzelnen an seine Kleinheit erinnert und eine Erinnerung an den Tod mit sich bringt. Er betont, dass das Erhabene entweder das dynamisch Erhabene bei Kant ist oder das, was als todgebende Kraft begegnen kann. Sloterdijk erklärt, dass früher die Schlachtenmalerei als das erhabenste Genre gegolten hat, weil sie daran erinnert, dass da Männer sind, die auf Tod und Leben es miteinander angelegt haben.

Die Entsublimierung des Erhabenen und der Konsum von Schrecken

Sloterdijk erklärt, dass in der modernen Kunst viel passiert ist, was auf eine Art Entsublimierung des Erhabenen hinausläuft. Er betont, dass seit dem 19. Jahrhundert und dem englischen Schauerroman eine neue Form der emotionalen Konditionierung entstanden ist, wo der Schrecken zum Konsumartikel wird. Sloterdijk erklärt, dass nichts erhabenes ohne Gefahr ist und dass der Konsum an Schrecken bei modernen Menschen nicht wirklich gedeckt ist.

Die Gefahr und das Erhabene in der Musik

Sloterdijk erklärt, dass der Körper auf den Ernstfall wartet und dass der Sänger und Schauspieler manchmal ein großes Ernstfallgefühl vor dem Auftritt haben. Krumpöck betont, dass erhaben nicht ohne Gefahr ist, weil das Erhabene etwas mit der Gefahr zu tun hat. Er erwähnt Anna Prohaska, die von ihrem Gefühl auf der Bühne als Todesangst spricht. Krumpöck betont die Notwendigkeit, dem Scheitern so nahe wie nur geht zu kommen.

Musik ist nichts für Feiglinge

Krumpöck zitiert Nikolaus Harnoncourt, der gesagt hat, dass nur am Rande des Abgrundes die tollsten Dinge geschehen. Er betont, dass man sich genau dorthin begeben muss, wo man etwas so grenzmögliches versucht, dass das Scheitern schon im Raume ist. Sloterdijk schließt mit den Worten, dass Musik nichts für Feiglinge ist. Krumpöck dankt Sloterdijk für seine Zeit und Großzügigkeit und bedankt sich bei allen für ihre Aufmerksamkeit.