간략한 요약

이 영상은 19세기 말 과학의 발전과 함께 발견된 바이러스의 정체와 생명과 비생명의 경계에 대한 고찰을 다룹니다. 바이러스는 세포 구조를 갖추지 못한 유전 물질 덩어리로, 숙주 세포에 기생하여 자신을 복제하는 특성을 지닙니다. 이러한 바이러스의 특성은 생명의 정의에 대한 근본적인 질문을 던지며, 리처드 도킨스의 '이기적 유전자' 이론을 통해 유전자의 관점에서 생명체를 바라보는 새로운 시각을 제시합니다.

- 바이러스는 세포 구조를 갖추지 못한 유전 물질 덩어리입니다.

- 바이러스는 숙주 세포에 기생하여 자신을 복제합니다.

- 바이러스의 특성은 생명의 정의에 대한 근본적인 질문을 던집니다.

- 리처드 도킨스의 '이기적 유전자' 이론은 유전자의 관점에서 생명체를 바라보는 새로운 시각을 제시합니다.

바이러스 발견의 시작

19세기 말, 과학자들은 세균이 질병을 일으킨다는 것을 알게 되었지만, 세균으로 설명되지 않는 현상을 목격하기 시작했습니다. 1892년, 러시아의 식물학자 드미트리 이바노프스키는 담배 모자이크 병 연구 중 세균을 걸러내는 필터를 통과한 즙이 여전히 식물을 감염시킨다는 사실을 발견했습니다. 이는 세균보다 작은 미지의 존재가 있음을 시사했습니다. 6년 후, 네덜란드의 과학자 마르티누스 베이에링크는 이 보이지 않는 존재를 '바이러스'라고 명명했습니다.

전자 현미경으로 밝혀진 바이러스의 정체

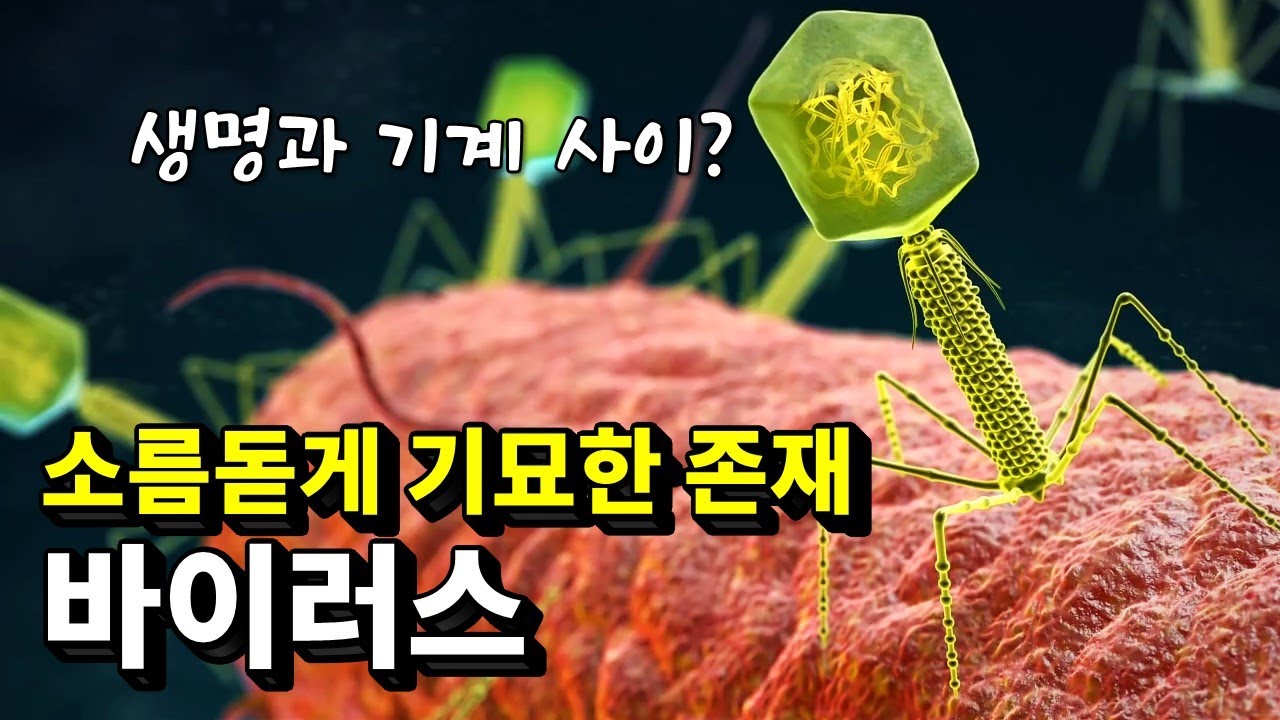

1931년, 전자 현미경이 발명되면서 바이러스의 모습을 확인할 수 있게 되었습니다. 현미경으로 관찰한 바이러스는 세포막이나 세포질 같은 기본적인 세포 구조 없이 단백질 껍질(캡시드) 안에 유전 물질만이 들어 있는 형태였습니다. 바이러스는 스스로 에너지를 생성하거나 물질 대사를 하지 않으며, 환경에 반응하지도 않았습니다. 과학자들은 바이러스가 생명과 비생명의 경계에 있는 존재라는 결론을 내렸습니다.

기생성 유전 물질로서의 바이러스

바이러스는 숙주 세포에 침투하여 자신의 유전 정보를 복제합니다. 숙주 세포 내의 복제 시스템을 장악하고, 자신의 유전 물질을 주입하여 숙주의 대사 장치를 이용해 자신을 복제하도록 만듭니다. 이 과정에서 수많은 새로운 바이러스가 생산되고, 숙주 세포가 파괴되면서 바이러스가 방출됩니다. 코로나 바이러스와 같은 RNA 바이러스는 숙주의 호흡기 세포에 침입하여 수백만 개의 바이러스 입자를 생성하고, 숙주의 면역 시스템을 교란시키며 감염을 확산시킵니다.

생명의 정의에 대한 고찰

바이러스의 기생성과 숙주 의존성은 생명의 정의에 대한 새로운 고민을 불러일으켰습니다. 바이러스는 세포라는 최소한의 생명 단위를 갖추지 못하고, 스스로 생존할 능력도 없지만, 유전자 복제라는 생명의 중요한 특성을 가지고 있습니다. 리처드 도킨스는 '이기적 유전자'에서 생명체를 유전자의 생존과 복제를 돕기 위한 매개체로 설명했습니다. 이러한 관점에서 보면, 바이러스의 캡시드와 인간의 육체는 유전자를 남기는 데 유리하도록 진화한 같은 역할을 수행하는 존재입니다.

존재의 이유에 대한 질문

우리는 왜 존재하고 있는가라는 질문조차 유전자의 생존을 돕기 위한 진화적 전략의 일부일 수 있습니다. 생명이라는 순환 속에서 의식을 가지게 된 인간은 스스로의 존재 의미와 목적을 찾아야만 했을 것입니다. 살아가고 생존하기 위해서, 비록 그것이 진화의 부산물일지라도 말입니다.